2020.05.04

第33回 前負荷と拡張期左室充満について(獣医麻酔集中治療)

拡張期ってとても大切です。

大学院時代に拡張期学という本を買いましたが、これは獣医人生の中でもベスト3に入る面白い本です。

左室に流入する血液の70%程度は能動的な弛緩過程と、物理的な弛緩プロセスの2つが関与します。

つまり、

①ATPを使って、筋小胞体にカルシウムイオンを取り込むことで弛緩が生じる過程

②左室が収縮し、収縮末期容積を小さくする(雑巾を絞るイメージ)とそのときに弾性エネルギーを蓄積し、等容性弛緩気期にそのエネルギーを解放(絞った雑巾がすごい勢いで元に戻るイメージ)し、左室圧が急速に低下する過程

①を能動的な過程

②を物理的な過程(elastic recoil)

となっています。この段階では、まだ左室内に血液は入ってきていませんね。

まずは①②によって左室圧が急激に低下します。左室圧が左房圧を下回ると僧帽弁が解放され、拡張早期の急速流入が始まります。

このあと、左室に血液が急速に流入することで、左室圧が左房圧をちょっとだけ超えると、血液の流入は減少します。

最終的には左室圧と左房圧は同じ圧になります。

このあと、拡張後期では心房収縮によって左房圧が左室圧を上回るので、左房の血液が左室内に流入します。これが心房収縮期です。

この心房収縮期は

心房の機能

左室の硬さ=スティフネス

が左心室に流入する血液を決定します。

基本的には左房-左室間圧較差に依存しているといえるでしょう。

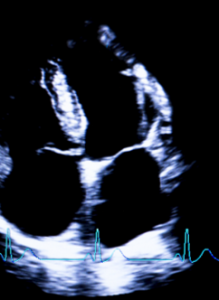

これを示したの図が良く検査で見るE波とA波ですね。

左房-左室間圧較差に影響する因子

拡張早期:左室弛緩機能+左房圧

心房収縮期:左房ポンプ機能+左室拡張末期圧

www.innervision.co.jp › INNERVISION(26 12)2011 P56より引用いたしました。

弛緩障害では、

左房圧の上昇は認めないことが多い。弛緩障害なので拡張早期の異常である。左室に流入する血液量が減るので、代わりに心房収縮がメインの血液流入になっていくため、A波が増加する。

中等度の心不全では、弛緩障害がさらに進行。

つまり左室最低圧が上昇し、左室スティフネスが増加してしまうので、左室拡張末期圧が上昇します。

すなわち、単純な拡張では左房から左室へ血液流入が難しくなる時期といえる。

それを代償するように左房圧が上昇します。

したがって、再び左房圧>左室圧となり、E波が増加していきます。

さらに重度の心不全では、左房圧がかなり上昇するため左房-左室圧較差は著名に増加してしまいます。これにより、偽正常化パターンとなっていきます。

麻酔中にここまで考えることはまずないですが、術後循環管理が難しい、もしくはICUなどでショック動物を扱う際には、この辺の拡張期左室充満のプロセスに異常がないかどうかはチェックしても良いと思われる。